Les quotas carbones : l’extra-territorialité européenne commence

L’entrée en vigueur du système de quota des émissions de CO2 pour le transport maritime au 1er janvier préoccupe les opérateurs de la chaîne logistique maritime et portuaire.

Les compagnies maritimes conteneurisées dévoilent leurs résultats financiers pour les trois premiers trimestres de l’année. Déjà Mærsk annonce des suppressions d’emploi en raison des pertes. Pour ONE, la situation s’inscrit dans la même veine. La solution trouvée par les armements pour redresser leurs bilans financiers vise à réintroduire de nouvelles surcharges.

Des surcharges représentant 20% des taux de fret

Or, constate Jérôme de Ricqlès, expert maritime chez Upply, un risque demeure. Il existe « une probabilité très forte de renchérissement du facteur « surcharges » dans les achats de fret conteneurisé. Dans certains cas, le cumul de ces surcharges peut représenter 20% des taux de fret. » Parmi celles-ci, celles concernant le système de quotas d’émission de CO2 dans le transport maritime suscite des inquiétudes.

Une application par paliers

Le principe de ce système vise à tarifer le coût des émissions de CO2 pour les marchandises entrant en Europe. Le système s’appliquera progressivement. Alors, comme l’explique l’expert maritime de Upply, 40% des émissions déclarées devront être converties en quota en 2024. L’année suivante, ce sont 70% des émissions déclarées. Enfin, en 2026, 100% des émissions devront être converties en quota.

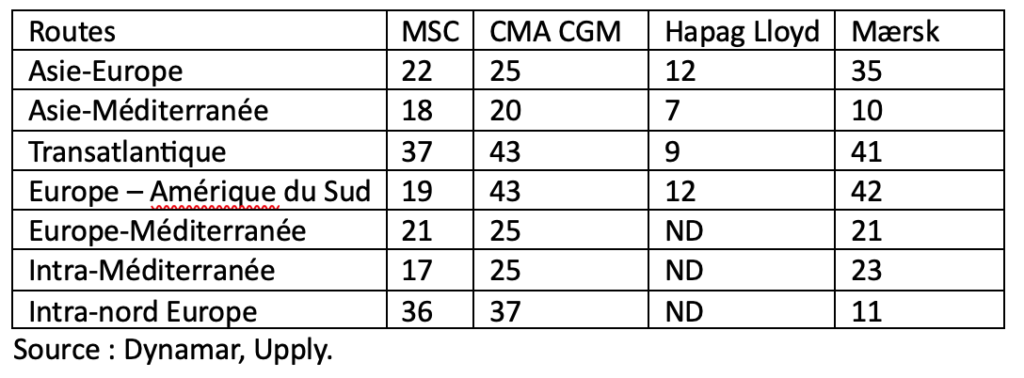

Déjà, les premiers tableaux du coût de ces surcharges circulent.

Des différences entre armateurs

Le premier constat concerne les différences entre les différents armements. Ainsi, à titre d’exemple, un conteneur de 20’ entre l’Asie et l’Europe payera deux fois plus de surcharges en empruntant les services de CMA CGM que de Hapag Lloyd. Et ce ratio s’élève à trois fois entre Hapag Lloyd et Mærsk sur la même route maritime. L’explication tient aux mesures environnementales prises par les armements pour la construction des navires.

Une méthode de calcul compliquée

Néanmoins, souligne Sea Intelligence, la méthode de calcul de ces ETS par conteneur mérite un temps d’arrêt. La principale question, s’interrogent les consultants, tient à l’attribution des émissions par conteneur. Ainsi, les taux de ces surcharges sont à prendre à titre indicatif. Leurs diffusions par les armements peuvent être corrigées ultérieurement. D’autant plus que dans un service les émissions de CO2 dépendent du navire, de sa motorisation, des soutes utilisées, du temps de transport. Nous sommes donc face à des équations à plusieurs inconnues.

Des chiffres indicatifs

En ajoutant à ce calcul l’interdiction des compagnies maritimes de s’entendre sur les surcharges, et les chiffres indiqués ne prennent véritablement qu’une dimension indicative. Ils peuvent être aussi un argument de vente et de marketing pour les armateurs pour prendre de nouvelles parts de marché.

Qui paye l’addition ?

Après la définition du montant de ces coûts, l’autre question sous-jacente porte sur la partie qui sera redevable du paiement de cette taxe ? Dans son rapport du 30 octobre, le courtier Gibson rappelle que le transport maritime implique parfois de nombreux acteurs autour d’un voyage. Est-ce au propriétaire, à l’affréteur, à l’affrété de payer les ETS ? Pour le courtier, il appartient au propriétaire du navire de payer cette taxe, sauf accord contraire. Si le sujet paraît simple lors d’un affrètement à temps, il est plus compliqué pour les affrètements au voyage.

Qui règle les voyages à vide ?

En effet, lors d’un affrètement à temps, il appartient à l’affrété de régler les frais pendant le temps de la disposition du navire. Pour un affrètement au voyage, « les affrétés préféreront ne pas avoir de surprise et laisser ces frais à la charge du propriétaire du navire », indique le courtier Gibson. Or, se pose aussi la question des voyages à vide pour les navires opérant dans le vrac. Qui prendra en charge ce voyage ? le dernier affréteur ou l’affréteur actuel. Ces questions risquent de finir rapidement devant des tribunaux pour bâtir une jurisprudence sur ce sujet.

Les ports de transbordement : un risque de détournement

Enfin, la mise en place de ce système met en lumière le cas des ports de transbordement. Ainsi, un conteneur chargé en Asie ou en Amérique transbordé dans un port d’un pays tiers ne payera pas les émissions de carbone pour l’entièreté du voyage. La question a été soulevée dès l’adoption du texte par la Feport. Ainsi, dans sa newsletter de septembre, l’organisation des manutentionnaires européen rappelle qu’elle soutien ce système. Cependant, elle souligne le risque pour les ports européens de voir les trafics de transbordement se détourner pour s’opérer hors de l’UE.

Tanger Med et East Port Saïd : premiers de la liste

La Feport demande l’inscription des ports de transbordement situés hors des frontières de l’UE dans l’annexe de la directive. Ainsi, un règlement d’exécution du 26 octobre de la directive 2003/87/CE inscrit dans la liste des annexes les ports de Tanger Med et East Port Saïd, en Égypte. Cette inscription, explique le règlement limite « le risque d’escales à des fins de contournement par des porte-conteneurs dans des ports situés en dehors de l’Union et le risque de délocalisation des activités de transbordement de conteneurs vers des ports situés en dehors de l’Union. »

Quid des ports du Royaume-Uni

Une demande que l’autorité portuaire d’Algésiras a appuyé ces dernières semaines. Les deux ports marocain et égyptien peuvent jouer un rôle notamment pour détourner des trafics à des fins de paiement minorés des taxes de l’ETS. Il s’agit aussi de préserver le rôle de port de transbordement pour certains établissements méditerranéens comme Algésiras, Gioia Tauro et Malte. Il n’est à ce jour pas question d’inscrire à cette liste des ports britanniques ou norvégiens. La directive prévoit d’inscrire sur cette liste les ports dont le trafic de transbordement est supérieur à 65%. Une limite que des pays d’Europe du Nord peuvent se fixer et ainsi disposer d’un atout commercial indéniable.