Corridor Transsaharien : transformer le corridor de transport en corridor économique

Une étude publiée le 25 octobre par la Cnuced et la Banque de développement islamique met en lumière les besoins pour la commercialisation et la gestion de la route transsaharienne. Elle pose les bases d’un projet de modifier cette route vers un corridor économique.

L’Afrique de l’Ouest a la particularité d’avoir quatre pays enclavés : le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Desservir ces pays se fait traditionnellement par les ports les plus proches. Le Mali a développé avec le Port autonome de Dakar des relations étroites. Le port sénégalais a d’ailleurs créé dans son enceinte un terminal avec des entrepôts dédiés à ce trafic. Aujourd’hui, les changements politiques au Mali tendent à voir des changements dans la logistique avec un approvisionnement depuis le port guinéen de Conakry.

Le choix des ports

Le Niger et le Burkina Faso ont un choix assez large avec des ports situés au sud de leurs frontières. Depuis Abidjan jusqu’à Lagos en passant par Lomé et Tema, les deux pays sont reliés à la voie maritime par des corridors routiers et ferroviaires. Quant au Tchad, son port de prédilection Douala tend à être remplacé par ses concurrents de Kribi et Lagos.

Cette approche logistique de la desserte des pays enclavés de la sous-région privilégie la partie maritime du transport à la partie terrestre. Depuis le début des années 70, desservir ces pays par la côte nord de l’Afrique par le corridor transsaharien.

De l’Algérie au Nigéria

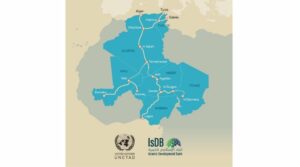

Dans ce contexte, la Cnuced avec la Banque islamique de développement ont publié un rapport sur la commercialisation et la gestion de ce corridor. Cette route relie Alger (Algérie) et Tunis (Tunisie) au nord avec In Salah (Algérie), Tamanrasset (Algérie), Arlit (Niger), Agadès (Niger), Zandar (Niger) avec Lagos (Nigéria). Une autre branche part de Tamanrasset vers Gao (Mali) et Bamako (Mali) et Niamey (Niger). Une extension relie Zandar à N’Guigmi (Niger) et N’Djamena (Tchad).

Une structure de gestion du corridor

Le rapport des deux organisations internationales propose un cadre de coopération régionale et un système de gestion pour le corridor. Cette structure « assurerait la coordination des mesures de facilitation du commerce, du transport et du transit et soutiendrait leur mise en œuvre effective et le bon fonctionnement général du corridor », indique le rapport. Le dispositif de gestion comporte trois volets : un protocole d’accord entre les pays, un cadre de coopération pour faciliter le commerce et let transport et, enfin, un mécanisme institutionnel de gestion. « Ces trois composantes, une fois adoptées et mises en place par les pays du corridor RTS, accompagneront la transition vers un corridor économique et jetteront les bases d’une véritable intégration régionale », continue le rapport des deux organisations internationales.

Un conseil de surveillance pour évaluer et suivre le corridor

La gestion de ce corridor est proposée avec une structure à deux niveaux. Le premier serait constitué d’un conseil de surveillance comprenant des hauts représentants des ministères et agences nationales responsables des transports, du commerce et des travaux publics. Les autorités portuaires et opérateurs logistiques pourraient aussi être envisagés. Son rôle se concentrerait sur l’évaluation et le suivi du corridor ainsi que la résolution de problèmes liés aux transports et à la facilitation du commerce.

Un secrétariat exécutif pour l’élaboration des politiques

Le deuxième niveau serait constitué d’un secrétariat exécutif, « principal organe de coordination, de gestion et d’assistance technique du système de gestion du corridor », continue le rapport des deux organisations internationales. Il comprendrait trois personnes avec un secrétaire général, un expert en transport et en facilitation du commerce et un assistant administratif.

Outre son activité de coordination générale, ce secrétariat exécutif sera en charge de participer à l’élaboration des politiques, des règlementations et des normes relatives à la gestion des risques, aux mécanismes d’harmonisation et au déploiement des TIC de facilitation du commerce et du transport dans le corridor.

Financement et durabilité financière

Les auteurs du rapport insistent sur deux aspects essentiels de ce système de gestion du corridor : la durabilité globale du programme de gestion des corridors et sa durabilité financière, garante de sa pérennité. S’agissant du financement, le rapport préconise de tirer les ressources de cet organisme de gestion par des cotisations des gouvernements, des droits de passage en fonction du trafic et le soutien de donateurs.

Rénover les statuts du CLRT

Dans son rapport, la Cnuced et la BID proposent un cadre juridique pour la gestion de ce corridor. Elles suggèrent de rénover les statuts du Comité de liaison des routes transsahariennes (CLRT). Les dispositions de gestion du corridor doivent être conçues pour promouvoir la modernisation des agences frontalières, en particulier des administrations douanières. « L’accent pourrait être mis sur les aspects qui nuisent à l’efficacité et à la performance du corridor, au moyen de réformes institutionnelles et d’une simplification des procédures. Des efforts de formation et des investissements seront également nécessaires en matière informatique et pour améliorer les installations de passage des frontières », indique le rapport.

Développer le commerce intra régional et international

L’objectif de la mise en place d’un cadre spécifique pour ce corridor nord/sud vise au développement du commerce entre les pays concernés mais aussi avec l’ensemble du continent. Le rapport estime que le programme envisagé peut se faire en deux phases. La première phase consisterait à jeter les bases d’un accroissement des échanges au sein de la sous-région et avec le reste du monde. Les deux dernières phases prévoiraient une série d’investissements et de politiques.

Intégrer les systèmes douaniers

Les objectifs de ces phases seront atteints grâce à l’intégration des systèmes douaniers et à l’harmonisation des réglementations douanières. Elles nécessiteront également l’amélioration et la modernisation des infrastructures frontalières, la remise en état des principales liaisons routières défectueuses, la création de ports secs et de parcs logistiques et des politiques de durabilité environnementale, ainsi qu’une participation du secteur privé.

Une première phase pour bâtir les bases du corridor

La première phase du programme pourrait être relativement rapide et mise en œuvre sur une courte période (deux ans). Elle comprendrait la mise en place du mécanisme de gestion du corridor RTS et les dispositions institutionnelles, l’amélioration du cadre régional de facilitation du commerce et du transport, la promotion du commerce et une stratégie de commercialisation du corridor, un soutien à la ratification des conventions et des accords pour faire du corridor RTS un lien commercial entre l’Afrique du Nord, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest, la préparation de la prochaine phase du programme et la mise en œuvre et le suivi du programme, avec des indicateurs de performance clairs.

Une deuxième phase avec quatre composantes

La deuxième phase de la préparation du programme pourrait commencer en même temps que la première, avec l’appui des partenaires du développement. Elle s’étalerait sur une période de cinq ans. Elle comprendrait quatre composantes :

- Le suivi des dispositifs institutionnels et des améliorations du cadre commercial régional avec notamment la modernisation et l’harmonisation des douanes et des services connexes, et encore la règlementation et la compétitivité des services logistiques ;

- L’amélioration des infrastructures matérielles en complétant les tronçons manquants, réhabiliter, entretenir les corridors routiers, améliorer la connectivité pour favoriser le développement économique et social le long du corridor RTS, développer les infrastructures nécessaires, y compris les centres/parcs logistiques et les ports secs, améliorer la connectivité, renforcer l’efficacité des ports.

- La préparation d’investissements ultérieurs et de projets de développement nationaux. Cela passerait par des études techniques, économiques et financières, l’évaluation de l’impact environnemental et social des principaux investissements proposés.

- La réalisation du programme, suivi et évaluation avec un système complet de suivi et d’évaluation muni d’indicateurs de performance clairs, la formation et le renforcement des capacités des organismes gouvernementaux concernés.

Un projet dépendant de la volonté politique

Cette étude pose les bases des potentiels de développement des corridors de transport transnationaux africains en corridors économiques. Si, théoriquement, le projet apparaît comme viable, dans la réalité, il nécessite une coopération politique et économique étroite entre les pays. La transformation de ce corridor peut être une révolution dans le monde de la logistique africaine et met en lumière la nécessité d’une volonté politique pérenne, quelque soit les évolutions politiques des pays.